種類別の根本対策&予防法ガイド

「また頭がズキズキしてきた…」

「肩こりがひどくて、頭まで重たい…」

頭痛は、私たちの生活の質を大きく低下させる、非常につらい症状です。

市販薬を飲んで一時的に痛みをしのぐことはできても、根本的な解決には至らず、いつまたあの痛みに襲われるかと不安な日々を過ごしている方も多いのではないでしょうか。

実は、頭痛にはいくつかの種類があり、それぞれ原因も対処法もまったく異なります。自分の頭痛がどのタイプかを知ることが、適切な対策を立て、頭痛の悩みから解放されるための最初のステップです。

今回は、頭痛の代表的な種類である「偏頭痛」「緊張型頭痛」「群発頭痛」「混合型頭痛」を徹底的に分析。それぞれのメカニズムから、即効性のある対策、そして頭痛が起きにくい体を作るための根本的な予防法まで、詳しく解説します。この記事が、長年の頭痛の悩みを解決する一助となれば幸いです。

あなたの頭痛はどのタイプ?種類別の特徴を徹底解剖

頭痛は、その痛みの特徴によって4つのタイプに分類されます。ご自身の症状と照らし合わせて、どのタイプに当てはまるかチェックしてみましょう。

タイプ① 偏頭痛

- 特徴: 頭の片側(まれに両側)が、ズキンズキンと脈打つように痛むのが特徴です。吐き気や嘔吐を伴うことがあり、光や音、においに過敏になることもあります。体を動かすと痛みが強くなるため、静かな暗い場所でじっとしていたくなります。月に数回、数時間から数日続くことが多いです。

- 原因: 脳の血管が急激に拡張することで、周囲の神経が刺激されて起こります。ストレスからの解放、疲労、気圧の変化、特定の食べ物(赤ワイン、チーズなど)、女性ホルモンの変動などが引き金になります。

タイプ② 緊張型頭痛

- 特徴: 頭全体をハチマキで締め付けられているような、重くて鈍い痛みが特徴です。肩や首のこりを伴うことが多く、めまいやふらつきを感じることもあります。偏頭痛と異なり、体を動かすと痛みが少し楽になることがあります。

- 原因: デスクワークやスマートフォンの長時間使用などによる同じ姿勢、眼精疲労、精神的なストレスなどが原因で、首や肩、頭の筋肉が緊張し、血行不良になることで起こります。

タイプ③ 群発頭痛

- 特徴: 1〜2ヶ月ほどの期間、毎日のように目の奥をえぐられるような激しい痛みが起こるのが特徴です。痛みは片側のみに集中し、涙や鼻水、目の充血、まぶたの腫れなどを伴います。痛みでじっとしていられず、動き回ってしまうこともあります。

- 原因: まだ完全には解明されていませんが、目の後ろの血管が拡張することが原因と考えられています。飲酒や喫煙が誘発因子となることが知られています。

タイプ④ 混合型頭痛

- 特徴: 偏頭痛と緊張型頭痛の両方の特徴を併せ持つタイプです。ズキズキとした痛みと、締め付けられるような重い痛みが交互に、あるいは同時に現れます。痛みの種類が日によって変わるため、適切な対処法が分からず悩む方が多いです。

- 原因: 偏頭痛と緊張型頭痛の悪循環が主な原因です。片方の頭痛がもう片方を誘発することで、頭痛が慢性化しやすい傾向にあります。

タイプ別対策!即効性のある対処法

頭痛の種類によって、痛みを和らげるための即効性のある対処法は異なります。

偏頭痛の場合

偏頭痛の痛みは血管の拡張が原因のため、血管を収縮させる対策が効果的です。

- 冷やす: 氷枕や冷たいタオルを、こめかみや首筋に当てて冷やしましょう。

- 安静にする: 痛みが出てきたら、すぐに暗く静かな部屋で横になり、安静にしましょう。

- カフェインを摂取する: 少量のコーヒーや紅茶に含まれるカフェインは、血管を収縮させる効果があるため、痛みの初期に飲むと効果的な場合があります。ただし、飲みすぎるとかえって悪化させる可能性もあるので注意が必要です。

緊張型頭痛の場合

緊張型頭痛は筋肉の緊張が原因のため、筋肉をほぐして血行を良くする対策が効果的です。

- 温める: 蒸しタオルを首や肩に当てて温めましょう。お風呂にゆっくり浸かるのも効果的です。

- ストレッチ: 首や肩の筋肉をゆっくりと伸ばすストレッチを行い、筋肉の緊張をほぐしましょう。

- マッサージ: こめかみや首筋、頭皮を優しくマッサージしましょう。

群発頭痛の場合

群発頭痛の痛みは非常に強く、セルフケアで改善するのは難しいとされています。

- 専門医の受診: 我慢せずに、すぐに頭痛外来などの専門医を受診してください。医師の診断のもと、酸素吸入療法や専用の注射薬などが処方されることがあります。

混合型頭痛の場合

混合型頭痛の場合は、その時々の痛みの種類に合わせて対処法を変える必要があります。

- ズキズキとした痛み: 偏頭痛の対処法(冷やす、安静にする)を試しましょう。

- 締め付けられるような痛み: 緊張型頭痛の対処法(温める、ストレッチ)を試しましょう。

頭痛を根本から解決!今日から始める予防法

頭痛を根本的に解決するには、日々の生活習慣を見直し、頭痛が起きにくい体を作ることが最も大切です。

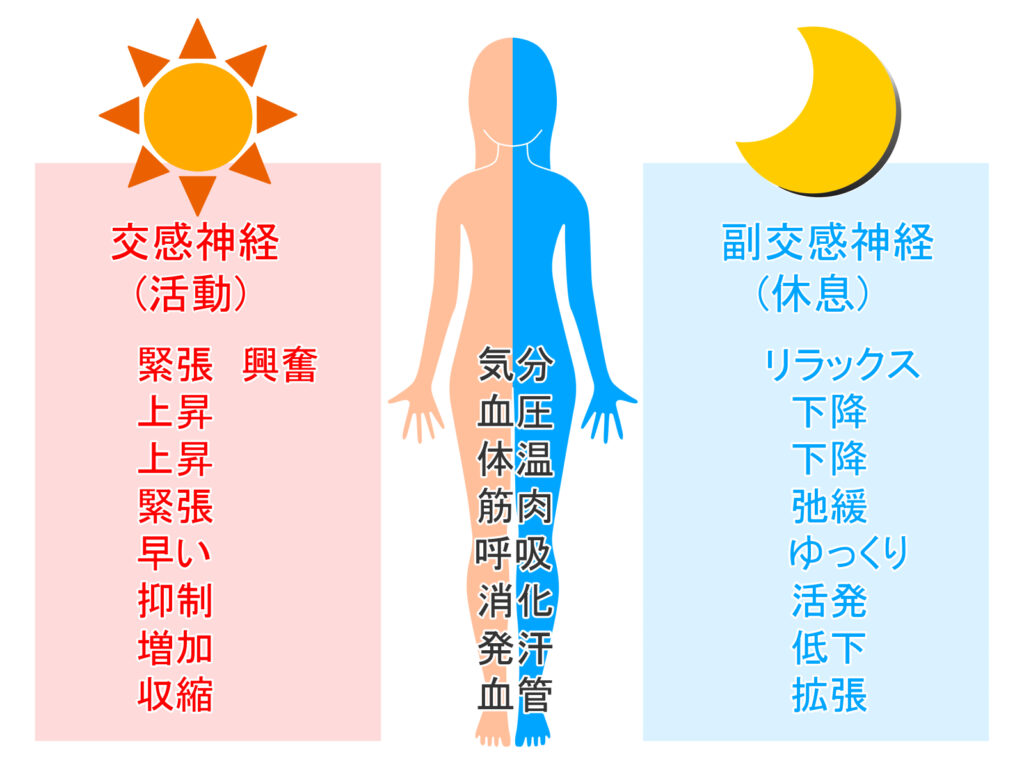

【全タイプ共通】自律神経を整える

自律神経の乱れは、偏頭痛と緊張型頭痛の両方の引き金になります。

- 規則正しい生活: 毎日決まった時間に寝起きし、三食バランスの取れた食事を摂りましょう。

- 質の良い睡眠: 睡眠不足はもちろん、寝すぎも自律神経のバランスを崩す原因になります。

- リラックスタイム: ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる、好きな音楽を聴く、瞑想するなど、自分に合った方法でリラックスする時間を作りましょう。

【偏頭痛予防】マグネシウムとビタミンB2を意識した食事

偏頭痛の予防には、脳の神経や血管の働きを安定させる栄養素が効果的です。

- マグネシウム: 血管の収縮・拡張をコントロールする働きがあります。海藻類、ナッツ、大豆製品、ほうれん草などに多く含まれています。

- ビタミンB2: 脳のエネルギー代謝を助け、偏頭痛の発作を予防する効果が期待できます。レバー、魚介類、乳製品、卵などに豊富に含まれています。

【緊張型頭痛予防】適度な運動とストレッチ

筋肉の緊張を予防するためには、日頃から体を動かす習慣をつけましょう。

- ウォーキング: 1日20分程度のウォーキングは、全身の血行を促進し、筋肉の緊張を和らげます。

- ストレッチ: 長時間同じ姿勢をとることが多い方は、こまめに休憩をとり、首や肩のストレッチを行いましょう。

知っておきたい!頭痛薬の正しい使い方

頭痛薬は、痛みを抑えるだけでなく、痛みのメカニズムに働きかけることで、その効果を発揮します。正しく使うことで、頭痛をコントロールするための強力な味方になります。

飲むタイミング

- 「痛みの予兆」を感じた段階で薬を飲むのが最も効果的です。我慢して痛みがピークに達してからでは、薬が効きにくくなります。

薬の選び方

- 偏頭痛: 血管に作用する成分(ロキソプロフェン、イブプロフェンなど)が配合されたものが一般的です。

- 緊張型頭痛: 比較的穏やかな成分(アセトアミノフェンなど)や、筋肉をほぐす成分が配合されたものが良いでしょう。

飲みすぎに注意!

- 頻繁に薬を飲むと、かえって頭痛を誘発する**「薬物乱用頭痛」**を引き起こすリスクがあります。月に10日以上市販薬を飲む場合は、必ず専門医に相談してください。

まとめ

自分の頭痛を知ることが、改善への第一歩

頭痛は、種類によって原因も対策も大きく異なります。自分の頭痛がどのタイプかを知り、それに合ったケアをすることが、頭痛を根本から解決するための最も重要なステップです。

- 痛みの予兆を感じたら、すぐに適切な対策を試してみる。

- 食生活や睡眠など、日々の習慣を見直してみる。

- 専門医の力を借りることも視野に入れる。

今回の記事を参考にできることから一つずつ始めてみましょう。

コメント