今日からできる改善&予防マニュアル

「今日は天気が悪いから、頭が痛くなるかも…」

「台風が近づくと、決まって頭がズキズキする…」

梅雨の時期や台風シーズンなど、気圧の変化が激しい季節になると、頭痛に悩まされる方は非常に多いですよね。

この気圧の変化による頭痛は、単なる気のせいではなく、私たちの体内で実際に起きているメカニズムが原因です。

この痛みは日常生活の小さな喜びを奪い、仕事や家事、勉強に集中する力を奪います。

そして、いつ来るか分からない痛みの恐怖に毎日怯えていませんか?

しかし、安心してください。

気圧の変化による偏頭痛は、そのメカニズムを正しく理解し、適切な対策を講じることで、大幅に改善できる可能性があります。

今回は、なぜ気圧で頭痛が起きるのかというメカニズムから、今日からすぐに実践できる即効性のある対策と、痛みに負けない体を作るための根本的な予防法まで、徹底的に解説します。

この記事が、あなたの頭痛の悩みから解放されるためのバイブルとなることを願っています。

なぜ気圧で頭痛が起きる?メカニズムを徹底解明

「気圧の変化で頭痛が起きる」と言われても、具体的に何が体の中で起きているのか、いまいちピンとこない方も多いかもしれません。私たちの体は、気圧の変化を感知する精巧なセンサーを持っており、それが頭痛を引き起こす引き金となっています。

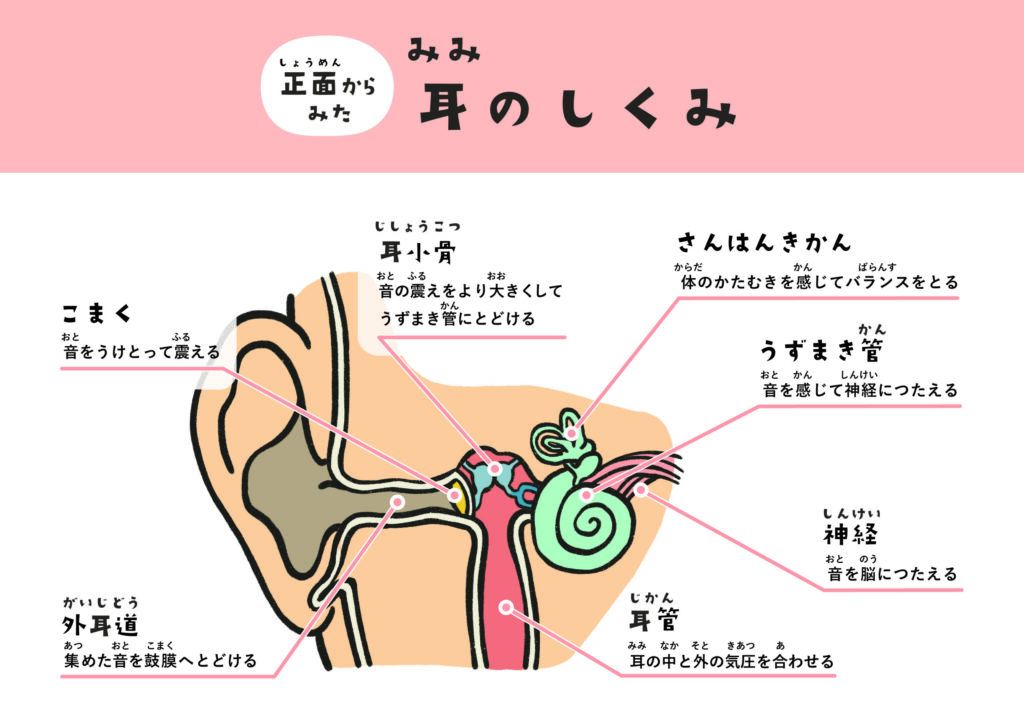

1.あなたの「気圧センサー」は耳の奥にある

実は、私たちの体には気圧の変化を感知するセンサーがあり、それは耳の奥にある「内耳(ないじ)」という器官です。内耳には「三半規管(さんはんきかん)」と呼ばれる、平衡感覚を司る大切な器官があります。飛行機に乗ったときに耳がツーンとするあの感覚は、三半規管が気圧の変化を感知している証拠です。

2.自律神経という「体の司令塔」が混乱する

内耳が気圧の変化を感知すると、その情報が脳に伝わり、脳は自律神経という、心臓の鼓動や体温調節など、無意識に体の機能をコントロールしている司令塔に「体内の環境が不安定になっている」という信号を送ります。

気圧の変化が激しいと、この信号が頻繁に送られるため、自律神経のバランスが崩れてしまいます。自律神経は、体を活動させる交感神経と、体を休ませる副交感神経のバランスで成り立っており、このバランスが崩れると、体の様々な機能に影響が出てしまうのです。

3.脳の血管が拡張して神経を刺激する

自律神経のバランスが乱れると、血管の収縮と拡張がうまくコントロールできなくなります。特に偏頭痛の場合、副交感神経が優位になりすぎて血管が急激に拡張してしまうことが、痛みの主な原因だと考えられています。

拡張した血管はその周囲にある神経を圧迫・刺激し、ズキズキとした拍動性の痛みを引き起こします。これが、気圧の変化が偏頭痛を引き起こす、科学的なメカニズムです。

【即効性あり】頭痛の予兆を感じたらすぐやるべき5つの対策

頭痛は、痛みが出てからでは手遅れになることも多いです。気圧の変化を予測し、痛みの予兆を感じた段階で、すぐに行動することが最も効果的です。

対策① 氷枕や冷たいタオルで冷やす

偏頭痛の痛みは、血管の拡張が原因です。そのため、冷やすことで血管を収縮させ、痛みを和らげることができます。

- やり方: 氷枕や冷たいタオルを、こめかみや首の付け根、額などに当てて冷やしましょう。

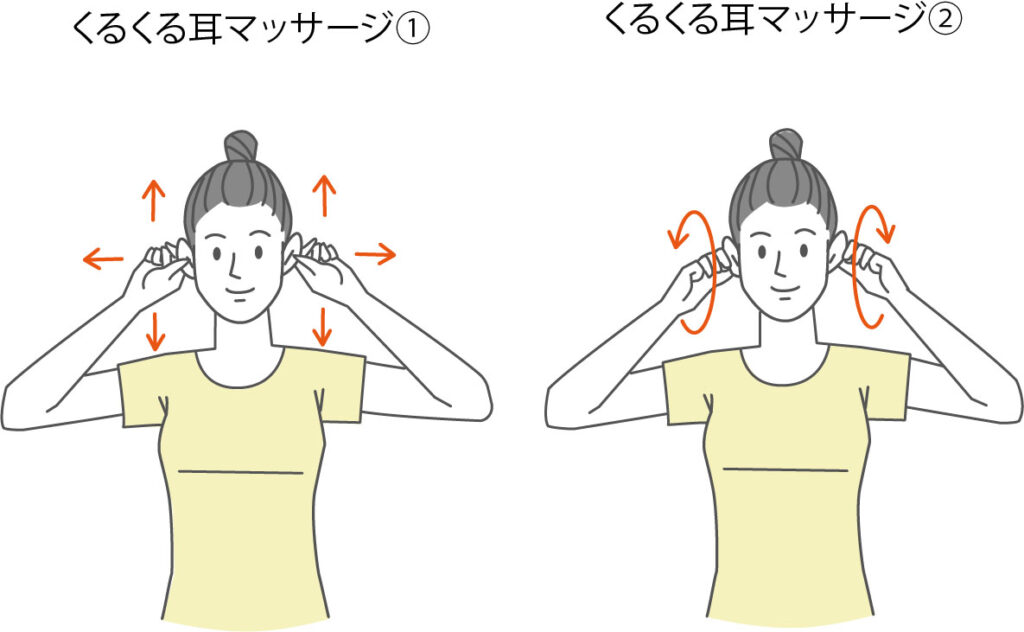

対策② 耳周りの血行を良くするマッサージ

耳の周りの血行を良くすることで、内耳の働きを安定させ、気圧の変化による影響を和らげる効果が期待できます。

- やり方: 耳全体を上下に引っ張ったり、円を描くようにマッサージしたりしましょう。耳たぶから耳の付け根まで、優しく揉みほぐすのも効果的です。

対策③ ツボ押し

頭痛の予兆を感じたときに、特定のツボを刺激することで、痛みを軽減できる場合があります。

- 太陽(たいよう): こめかみから少し外側にあるくぼみ。痛む側のツボを、人差し指でゆっくりと押しましょう。

- 百会(ひゃくえ): 頭のてっぺん。両手の中指を重ねて、痛くない程度の強さで押し揉みします。

対策④ 暗く静かな場所で休む

偏頭痛は、光や音の刺激で痛みが悪化することがあります。痛みの予兆を感じたら、早めに暗く静かな場所で横になり、目を閉じて休みましょう。

対策⑤ 薬を飲むタイミング

薬は、痛みが始まってから飲むのではなく、「痛くなり始めたらすぐに」が鉄則です。痛みがピークに達してからでは、薬が効きにくくなります。

頭痛に負けない体質へ!今日から始める根本的な3つの予防法

気圧の変化に左右されない体質を作るためには、日々の生活習慣を見直すことが不可欠です。

予防法① 食事

食事は、頭痛予防に欠かせない栄養素を摂取する大切な機会です。

- マグネシウム: 血管の収縮・拡張をコントロールする働きがあります。海藻類、ナッツ、大豆製品、ほうれん草などを積極的に摂りましょう。

- ビタミンB2: エネルギー代謝を助け、細胞の働きを活性化させます。レバー、魚介類、乳製品、卵などに豊富に含まれています。

- トリプトファン: 幸せホルモン「セロトニン」の材料となり、自律神経を安定させます。乳製品、大豆製品、ナッツ類に多く含まれています。

予防法② 睡眠

睡眠は、自律神経を整える上で最も重要な要素です。

- 規則正しい睡眠: 毎日決まった時間に寝起きし、質の良い睡眠を7〜8時間確保しましょう。

- 寝すぎも注意: 週末に寝だめをすると、かえって自律神経のバランスを崩すことがあります。

予防法③ 軽い運動

軽い運動は、血行を促進し、自律神経を整える効果があります。

- ウォーキング: 1日20分程度のウォーキングは、心身のリフレッシュにもつながります。

- ストレッチ: 特に首や肩のストレッチは、緊張型頭痛の予防にも効果的です。

頭痛薬は「痛み止め」ではない!正しい飲み方と選び方の新常識

頭痛薬は、痛みを抑えるだけでなく、痛みのメカニズムに働きかけることで、その効果を発揮します。薬に対する正しい知識を持つことが、頭痛をコントロールする上で非常に大切です。

薬は「予防薬」として使う

頭痛薬は、「予防薬」という認識で使うのが最も効果的です。気圧の変化を予測してくれるアプリなどを活用して、痛みが起きる前に飲むことで、血管の拡張を未然に防ぎ、痛みの発生自体を抑えられます。

薬物乱用頭痛のリスク

市販薬を頻繁に飲むと、かえって頭痛を誘発する「薬物乱用頭痛」を引き起こすリスクがあります。

月に10日以上市販薬を飲む場合は必ず専門医に相談してください。

偏頭痛におすすめの漢方薬

呉茱萸湯(ごしゅゆとう)

- 特徴: ズキズキと脈打つような頭痛や、吐き気を伴う偏頭痛に効果があるとされています。体を温めて胃腸の調子を整える作用があり、特に手足が冷えやすく、体力があまりない方におすすめです。

五苓散(ごれいさん)

- 特徴: 雨の日など、気圧の変化によって頭痛が起こりやすい「天気頭痛」におすすめです。体内の水分の巡りを良くし、余分な水を排出することで、頭痛やむくみを緩和する効果が期待できます。体力に関わらず服用できるとされています。

釣藤散(ちょうとうさん)

- 特徴: 中年以降の方に多く見られる、慢性的な頭痛や頭重感に用いられます。特に、午前中に体調が悪く、イライラしやすい方や、めまいや高血圧を伴う方におすすめです。

補足

- 葛根湯(かっこんとう): 肩や首のこりを伴う頭痛に効果があるとされていますが、これは主に緊張型頭痛に対するものです。偏頭痛の初期症状に効く場合もありますが、一般的には緊張型頭痛によく使われます。

- 桂枝人参湯(けいしにんじんとう): 胃腸が弱く、みぞおちの痛みや冷えを伴う慢性頭痛に有効とされています。

漢方薬は、西洋薬とは異なり、個人の体質に合わせて選ぶことが非常に重要です。

ご自身の症状や体質に合うかどうか、専門家にご相談いただくのが最も確実です。

市販薬も購入できますが、医師や薬剤師に相談してご自身に最適な漢方薬を見つけることをおすすめします。

頭痛日記のすすめ:自分のトリガー(引き金)を見つける最強ツール

気圧の変化が頭痛の引き金になることは間違いありませんが、それに加えて、人それぞれに異なる「トリガー」が存在します。自分のトリガーを見つけることが、頭痛を根本から解決する最強のツールとなります。

- 頭痛が起きたときの状況を記録する:

- 日付・時間: 頭痛が始まった時間と終わった時間を記録。

- 天気・気圧: 天気や気圧の変化(頭痛ーるアプリなどを活用)。

- 食事内容: 頭痛が始まる直前に食べたもの。

- 睡眠時間: 前日の睡眠時間。

- ストレスレベル: その日のストレスの程度。

こうした情報を記録・分析することで、自分だけのトリガー(特定の食品、睡眠不足、特定のストレスなど)が見つかり、それを避けることで頭痛を予防できるようになります。

まとめ

完璧を目指さなくていい。まずはできることから一つずつ。

気圧の変化による偏頭痛は、あなたの体質や生活習慣が深く関わっています。

これらの対策を一度に全て実践するのは大変かもしれません。しかし、完璧を目指す必要はありません。

- 痛くなり始めたら、すぐに冷たいタオルを当てる。

- アプリで気圧の変化をチェックしてみる。

- 週末にゆっくりお風呂に浸かってみる。

など、できることから一つずつ、あなたのペースで始めてみてください。

あなたの毎日の少しの工夫が、やがて大きな改善となり、頭痛のない快適な日々へとつながることを信じています。

コメント