「朝、学校に行きたくないと言われた」

「突然、部屋に引きこもるようになった」

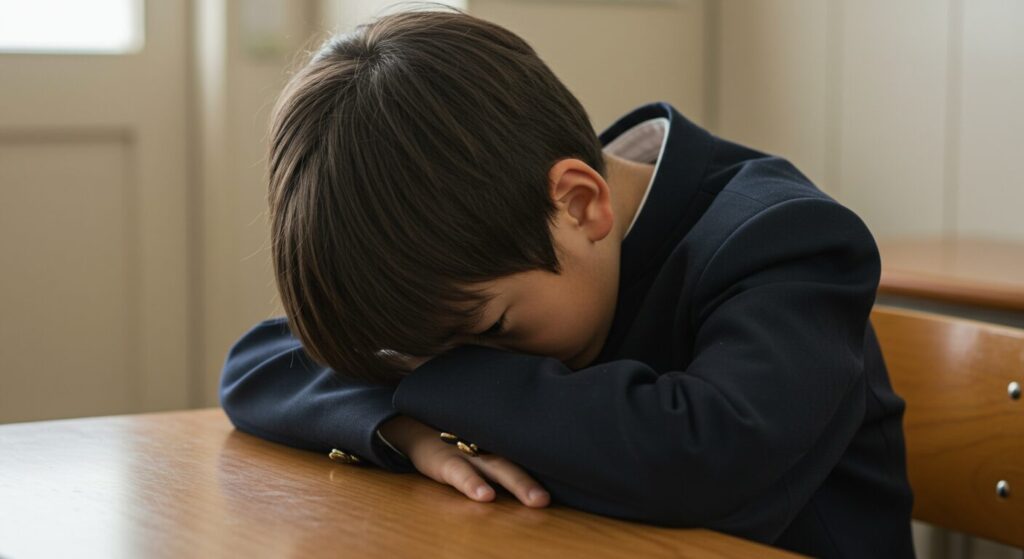

お子さんが学校に行けなくなり、戸惑いや不安、そしてどう接すればいいかわからない…と一人で悩んでいませんか?

不登校は、決して特別なことではありません。子供の50人に1人が経験するとも言われ、誰にでも起こりうることです。そして、何よりも大切なのは、**「不登校は親のせいではない」**ということ。

今回は、不登校になってしまったお子さんへの接し方について、その原因から年齢別の解決策、そして正しい声掛けまで、専門的な視点も交えながら、親御さんが実践できる具体的な方法を徹底解説します。

この記事が、親子が再び笑顔で過ごせるようになるための道しるべとなれば幸いです。

不登校は「心のSOS」。まず親が知るべきこと

お子さんの不登校に直面したとき、まずは「なぜ?」と原因を追究する前に、親御さん自身が不登校の本質を理解することが大切です。

不登校は病気ではない

不登校は、医学的な診断名ではありません。子供が心身のバランスを崩し、「学校に行く」という当たり前の行動ができなくなった状態を指します。その背景には、様々なストレスや葛藤が隠されています。

原因は一つではない

不登校の原因は、いじめや学業不振といった単純なものではなく、複数の要因が複雑に絡み合っていることがほとんどです。

- 人間関係の悩み: 友達とのトラブル、先生との関係。

- 学業へのプレッシャー: テストの点数、授業についていけない劣等感。

- 家庭環境: 親の不和、過干渉、期待。

- 発達特性: ADHDやASDといった発達特性から、集団生活に馴染めないケース。

不登校は「心のエネルギー切れ」

子供は、毎日頑張り続けて、心と体のエネルギーを消耗しています。不登校は、そのエネルギーが完全に枯渇し、「もうこれ以上頑張れない」という体と心からのSOSなのです。まずは、そのSOSを受け止めてあげることから始めましょう。

【年齢別】不登校の子供への接し方と解決のヒント

子供の成長段階によって、不登校の原因や、親に求めるサポートは大きく異なります。年齢に合わせた適切なアプローチで、子供の心に寄り添いましょう。

小学校低学年(1〜2年生)

特徴: 母親への依存が強く、分離不安からくる不登校が多い傾向にあります。言葉で「学校に行きたくない理由」を説明するのが難しく、腹痛や頭痛といった身体症状でSOSを出すことが多いです。

- 接し方:

- 安心できる居場所を作る: 学校に行けなくても、家は安心できる場所だと感じさせてあげましょう。

- スキンシップを増やす: たっぷり抱きしめる、頭をなでるなど、言葉ではなく体温で愛情を伝えることが大切です。

- 解決のヒント:

- 「行かなくても大丈夫」と伝える: まずは「休んでいいんだよ」と伝え、子供の心の緊張を解いてあげましょう。

- 好きなことをさせてあげる: 好きなゲームや本、お絵かきなど、子供が夢中になれる時間を確保してあげましょう。

小学校中学年(3〜4年生)

特徴: 友達関係が複雑化し、仲間外れや悪口といった人間関係の悩みが増えます。また、学業が難しくなることで、周りの子との差を感じ、劣等感を抱くことも。

- 接し方:

- じっくり話を聞く: 理由を問い詰めるのではなく、「最近どう?」と優しく話しかけ、子供が話してくれるのを待つ姿勢が大切です。

- 否定しない: 子供が話してくれた内容は、たとえ小さなことでも「それは大変だったね」と受け止めてあげましょう。

- 解決のヒント:

- 学校以外の居場所を探す: フリースクールや習い事、地域の活動など、学校以外の居場所を見つけて、成功体験を積ませてあげましょう。

- 親が子どもの「先生」にならない: 勉強を教えることにこだわらず、子供がやりたいことや好きなことを応援する姿勢を見せましょう。

小学校高学年(5〜6年生)

特徴: 思春期と重なることが多く、親への反発心や、自分の不登校を恥ずかしいと思うプライドが芽生えます。親に本音を話さず、引きこもりがちになることも。

- 接し方:

- プライバシーを尊重する: 部屋をノックしてから入る、子供のスマホを覗き見しないなど、一人の人間として尊重することが大切です。

- 対等な立場で話す: 「〜しなさい」と命令するのではなく、「〜してみない?」と提案する姿勢で接しましょう。

- 解決のヒント:

- 学校との連携: スクールカウンセラーや担任の先生と連携し、学校の様子や子供への配慮について情報交換をしましょう。

- カウンセラーとの面談を提案する: 「ママやパパ以外の人に話すことで、気持ちが楽になるかもしれないよ」と、子供自身の意志でカウンセリングを受けてみることを提案してみましょう。

中学生

特徴: 友人関係の複雑化、進路への不安、自己肯定感の低下など、悩みが多岐にわたります。不登校が長期化するケースが多くなります。

- 接し方:

- まずは休ませる: 「行かなきゃいけない」というプレッシャーが最も辛い時期です。まずは「学校はしばらく休んでいい」と伝え、安心させてあげましょう。

- 頭ごなしに否定しない: 「そんなことで悩んでるの?」といった言葉は、子供の心を深く傷つけます。子供の悩みは子供にとっての真実であることを理解しましょう。

- 解決のヒント:

- 多様な選択肢を一緒に探す: フリースクール、通信制高校、高等専修学校など、学校は一つではないことを一緒に探してみましょう。

- 親子の対話の時間を設ける: 毎日30分でも良いので、お茶を飲みながら、テレビを観ながらなど、リラックスした状態で話せる時間を作りましょう。

専門家が教える!不登校の子供との「正しい声掛け」と「NGな声掛け」

言葉は、子供の心に直接届きます。正しい言葉選びで、子供の心を傷つけないように心がけましょう。

【NGな声掛け】

「なんで行けないの?」

- 理由: 原因を問い詰める言葉は、子供をさらに追い詰めます。子供自身もなぜ行けないのかわかっていないことが多いのです。

「甘えじゃないの?」

- 理由: 子供が頑張りすぎて心が折れてしまった結果なのに、その頑張りを否定する言葉は、子供の自己肯定感を著しく傷つけます。

「みんな行ってるよ?」

- 理由: 他人と比較することで、子供は「自分はダメな子なんだ」とさらに自信をなくしてしまいます。

「いつから学校に行くの?」

- 理由: 「いつか」というプレッシャーは、子供を焦らせ、回復を遅らせます。

【正しい声掛け】

「今は休んでいいんだよ。ゆっくり休んでいいんだからね」

- 理由: まずは「休む」という選択肢を肯定することで、子供の心の緊張を解いてあげられます。

「あなたの味方だからね」

- 理由: 「親は自分のことを理解してくれている」という安心感が、子供の心を支えます。

「何か困っていることはない?」「辛いことはない?」

- 理由: 理由を問い詰めるのではなく、**「困っていること」**に焦点を当てることで、子供は話しやすくなります。

「明日も学校は行かなくていいんだよ」

- 理由: 「明日も明後日も」と未来のプレッシャーを取り除くことで、子供は安心して「今」を過ごせるようになります。

親が自分自身をケアするための大切なステップ

お子さんが不登校になると、親もまた大きなストレスを抱え、自分を責めてしまいがちです。しかし、親が元気でなければ、子供をサポートすることはできません。

- 親も頑張りすぎない: 完璧な親を目指すのをやめ、「80点くらいの親でいい」と自分を許してあげましょう。

- 相談できる場所を見つける: 配偶者、友人、SNSのコミュニティ、そして専門家など、自分の気持ちを話せる場所を見つけ、一人で抱え込まないようにしましょう。

- 自分の時間を持つ: 趣味やリフレッシュの時間を大切にし、心に余裕を持つことが、子供の不登校を乗り越えるための原動力になります。

専門家を頼る勇気を持つことの大切さ

親だけで抱え込まず、専門家の力を借りることは、決して「諦め」ではありません。親子が笑顔を取り戻すための積極的な一歩です。

- スクールカウンセラー: 学校内の相談窓口です。まずはここから相談してみるのが良いでしょう。

- 児童相談所: 児童福祉司が相談に応じます。専門的な助言やサポートを受けられます。

- 心療内科・精神科: 身体症状が続く場合や、心の不調が深刻な場合は、医師に相談しましょう。

- フリースクール、適応指導教室: 学校以外の選択肢として、子供の居場所や学びの場を提供してくれます。

不登校は、決して「終わり」ではありません。

お子さんが自分自身と向き合い、親と向き合い、そして新しい一歩を踏み出すための「立ち止まる時間」です。

焦らず、ゆっくりと、お子さんのペースに合わせて進んでいきましょう。何よりも大切なのは、「あなたの味方だよ」という親の深い愛情です。

その愛情が必ずお子さんの心を温め、再び歩み出す力を与えてくれます。

コメント